2022/6/27(火) 3年生用課題

課題内容

テーマとして「人物認識」および「ロボット」のどちらに興味があるかを (現時点でのイメージで良いので) 選んでもらった。

これらは、どちらも単なる「技術」にすぎず、この技術をどう活用するかが問題となる。

今日の課題は、「この技術を使って皆さんは何を実現したいか」を2週間で考え、

一人一人が各自のアイディアをパワーポイントにまとめる、というものである。

例によって細かな制約を設けるので、順に読んでいって欲しい。

2週間かけて作成してもらうので、次のミーティングは 7/11(火) ということになる。

課題の前提

さて、「人物認識」や「ロボット」が「単なる技術にすぎない」とはどいういう意味かについて述べる。

皆さんは「スマートフォン」という「技術」についてよく知っているはずである。

現在ではスマートフォンのない生活は想像できないかも知れないが、スマートフォンが登場しはじめた 2010年前後はそうではなかった。

私も仕事の都合で登場したばかりのスマートフォンや開発ツールに触れていたが、

電池のもちは悪いし、動作は遅いしで、こんな扱いにくいものが普及するのか半信半疑だった。

それがなぜここまで普及したのだろうか。

現在から遡って考えれば、普及の要因を以下のように挙げるのは容易だろう。

- メールやカレンダーがクラウドに同期され、その情報にどこからでもアクセスできること

- 位置情報により、自分のいる場所の地図がすぐ確認できること

- Twitter / Facebook / LINE など、SNS の普及

- スマートフォン端末の高性能化に伴う、高度なスマートフォンゲームの普及

これを言い替えれば、スマートフォンが普及するためには、スマートフォンという「技術」があるだけではダメで、

普及のきっかけとなる「応用例」が必要である、ということになる。

ここでいう「応用例」と似た用語として、「キラーコンテンツ」という言葉を聞いたことがある者も多いだろう。

過去の学生が卒論のテーマを決める直前、「人物認識 (またはロボット) の将来性について教えて欲しい」という質問をしてきたことがある。

その質問に対する私の答えを率直に述べれば「わからない」となる。

これは、2010 年前後にスマートフォンに将来性があるかどうかを答えるのが難しかったことと同じである。

(後から「自分は最初からスマートフォンは普及すると思っていた」と述べるのは誰でもできる)。

皆さんを安心させるために「人物認識やロボットの将来は明るく普及間違いなし」と言うべきなのかもしれないが、

それは不誠実なハッタリだと私は思う。

誠実な言い方をすれば、

「人物認識またはロボットという技術に将来性を与えるのは、多くの人が魅力を感じるような応用例 (キラーコンテンツ) である」

ということになる。

さらに言えば、「人物認識またはロボットのキラーコンテンツを考え、自分なりに実現するのが皆さんの卒論である」ということになる。

「人物認識またはロボットという技術に将来性を与えるような応用例を考えることが皆さんの卒論」と言うことも出来る。

考慮すべき事

応用例のアイディアを考えるにあたり、考慮すべき点を列挙する。

- 誰が使うのか?

個人なのか企業なのか、など。

- いつ、どこで使うのか?

個人宅なのかオフィスなのか、店舗なのか、倉庫なのか、など

- どのように使うのか?

- 提案するシステムを使うことのメリットとデメリットは何か?

- コストはどれくらいか。

原価はいくら程度で販売価格はどの程度なのか。そして、利益は出そうなのか。

- ニーズはあるのか?

それが実現したときに皆さんは使いたいと思うか、また皆さんの家族は使ってくれるだろうか?

あるいは家族の勤める企業は導入してくれるだろうか?

上のコストとも関連する。販売価格が 10 万円だとしてもそれでも皆さんは購入したいと思うだろうか?

- 新しさはあるのか?すでに実現されていないか?

なお、「誰も実現していない」というのが良いこととは限らないことに注意すること。

コストが高すぎるため誰も作ろうとしないのかもしれないし、そもそもニーズがないから手を出さないのかもしれない。

- 皆さんの技術力で実現可能か?

現時点で「自分達に何ができて何ができないか」を見極めることは難しいだろうが、

だからと言って皆さんの技術力では到底不可能なものを提案することに意味があるとは思えない。

関連技術などを調べ、「この技術を使えば実現できるのではないか」、などと実現までの道のりをイメージすること。

作成すべきパワーポイント

以上の「考慮すべき事」を踏まえて考えた応用例のアイディアを、以下の条件を満たすパワーポイントにまとめること。

- 表紙を除いたページ数が 2 ~ 5 ページ。上記の「考慮すべき事」を踏まえた内容とすること。

そのパワーポイントを用いて各自 5 分程度のプレゼンをオンラインで行ってもらうことをあらかじめ想定しておくこと。

- パワーポイントは「皆さんのご家族 (兄弟姉妹の場合は小学校高学年以上)」が読んでもよくわかるように作成すること。

分かりにくい概念があったら図などを使って解説するなどし、

高度な知識や技術力をもっていなくても理解できるようなパワーポイントにすべき、ということである。

そもそも皆さんは現時点で高度な知識も技術力も持っていないので、「資料のわかりやすさ」、「説明の丁寧さ」で勝負するしかない。

これは来年の就職活動についても当てはまることだろう。

- わかりやすいパワーポイントとするために良く言われるのは、

「一ページに一枚、そのページを象徴するような図を入れること」

ということである。

聞いている人にとっては、文章を読むよりも絵で内容を理解するほうが容易だからである。

そのためには、「そのページを象徴するような図」を挿入することが重要である。

このとき、「図を入れる」というのは「画像配布サイトで適当な図を拾って来て挿入する」ということを必ずしも意味しないことに注意すること。

無論、「そのページを象徴するような図」が「画像配布サイトで拾った図」でぴったり当てはまるならばそれも良いだろう。

しかし、「そのページを象徴するような図」が画像配布サイトで見付かることは必ずしも多くない。

その場合、「Wordの課題」で行ったように、「自分の意図を適切に伝えるために必要な図を考え、その図を自分で作成する」必要がある。

「Wordの課題」では紙と鉛筆で図を書いたが、今回はそれをパワーポイントの図作成機能を用いて実現すること。

パワーポイント以外の描画ツールで作成した図でも良いが、前回のように紙と鉛筆で書いた図を写真にとって貼り付けるのは今回は禁止とする。

-

完成したパワーポイントを、7/10(月) 17:00 までに私にメール添付で送ること。

-

7/11(火)のミーティングでは、皆さん一人一人にに 5 分程度でパワーポイントの画面を共有してのプレゼンをおこなってもらう。

なお、皆さんの先輩に「パワーポイントを用意して自分たちの考えたことをまとめてきなさい」という指示を出すと、

箇条書き3行程度の文字だけのパワーポイントを作成してくることが多い。

そういうパワーポイントを見たとき、私は

「そんな5分程度で作成出来るようなパワーポイントだったら作らない方がマシである。

そんなパワーポイントで発表するのは、時間をとって聞いてくれる人にも失礼である」

と言うことにしている。

今回作るパワーポイントが、皆さんが今後作成することになるパワーポイントの基準となると思って欲しい。

パワーポイントで用いる図について

パワーポイントでは

「一ページに一枚、そのページを象徴するような図を入れること」

と述べた。

その例をいくつか記す。

例として、「人物認識に関する卒論: 人物認識によりジェスチャーで操作する移動ロボットの開発 (2021年度)」を挙げてみる。

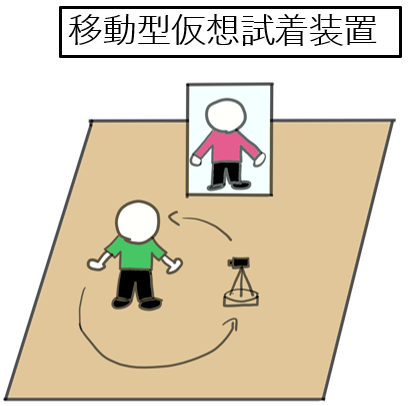

この卒論は、「移動型仮想試着装置」というアイディアを学生が思い付き、それを実現することを目指したものでである。

それを解説するためには、「移動型仮想試着装置は何を実現するものなのか」を示す図が必要となる。

実際に学生が作成した図が下図である。人間が鏡の前で (実はモニターなのだが) 試着をしている。

その周囲をカメラつきのロボットが旋回し、その姿を鏡風のモニターに映し出す。

それにより、試着をしている人は自分の姿を様々な角度から見ることができる。

なお、人間が着ている服が緑でモニターの服がピンクなのは、バーチャルに人の服を着せ変えよう、

というアイディアがあったからだが、さすがにそれは実現できなかった。

以上で説明した内容が、図として表現されていることがわかるだろうか。

このような図があるだけで、内容の理解が容易になることも想像できるだろう。

しかし、このような図を自分で作成することは、大変な作業である。

大変な作業があると、学生は手を抜きたがるものである。

学生が手を抜きたいときによくやるのは、上記のような図を作成することをせず、

下記のような画像素材を挿入し「移動型仮想試着装置を作成します」と発表してしまうことである。

もちろん、これでは作成したい「移動型仮想試着装置」がどんなものか全く伝わらない。

(いらすとや: 試着のイラスト)

もう一つ、移動ロボットの方の例を見てみよう。

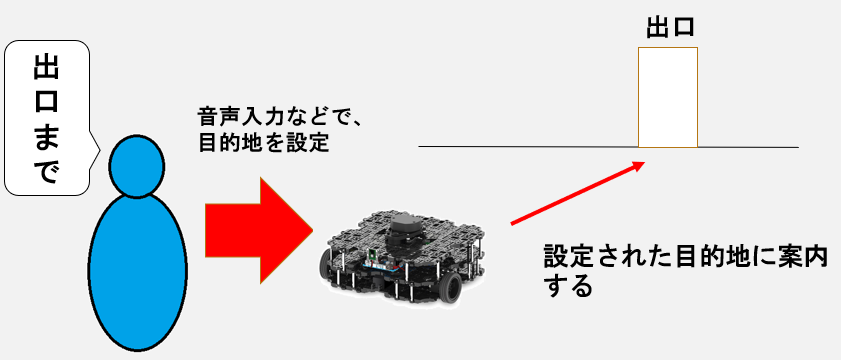

下記の図は、「(美術館などで) 案内ロボットに『出口まで』と音声で伝えると、案内ロボットが出口まで案内してくれる」

ことを示した図である。

先程の図に比べるとかなりシンプルであり、「美術館などで用いる」という状況や、

「移動ロボットは案内ロボットとして用いる」ということが伝わりにくいなど、

やや気になる点はあるが、少なくとも意図は伝わるだろう。だからこれは「良い例」として紹介している。

これを「良い例」として提示する理由は、もともとこの図はこんなに「わかりやすい」ものではなかったからである。

上図のようにに改善された図ができる前は、下図のような人型ロボットの素材画像を貼り付け、「案内ロボットを作成します」と解説されていた。

(いらすとや: 心を持ったロボットのイラスト)

人型ロボットを用いた図の問題は、「皆さんが扱うのは2輪の車型ロボットであるのに、人型ロボットを扱うと誤解させる」ことである。

恐らく、この図を見た皆さんのご家族は、皆さんは人型ロボットの研究をしていると誤解するだろう。

これは、当時の学生が「ロボット」という語を何も考えずに使っていたために起こったと言える。

そのようなわけで、「図は、皆さんの意図を伝えるために最適なものを努力を惜しまずに作成すべき」

ということに注意して欲しい。

「ネット上の無料素材を使うな」と言っているわけではなく、

「本来かけるべき労力をかけずにネット上の無料素材でごまかすことはやめるべきだ」と言っているのである。

皆さんが前回読んだ卒論をもう一度読み返してみよう。きっと卒業生が自分達の意図を伝えるために苦労して作成した図が見付かるはずである。

それのような図を作りましょう、ということである。

戻る